Ansprechpartnerin: Jun.-Prof. Dr. Vilma Ruppienė

Die um die Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. in Colonia Augusta Treverorum errichteten sogenannten Barbarathermen waren während ihrer Erbauungszeit die zweitgrößte Thermenanlage des Römischen Reiches nach den Trajansthermen in Rom. Sie zeichneten sich jedoch nicht nur durch ihre beeindruckende Größe aus, sondern auch durch eine äußerst reiche Ausstattung an Statuen und Inkrustationen.

Inkrustationen – Wand- und Bodenverkleidungen aus weißen und farbigen Natursteinen – gehörten wegen ihrer Langlebig- und Pflegeleichtigkeit, vor allem aber wegen ihrer Schönheit zu den bevorzugten Formen der Innenausstattung römischer Badeanlagen. Ungeachtet hoher Transportkosten, blieb diese kostspielige Ausstattung nicht nur auf die großen Thermen Roms beschränkt, sondern findet sich auch in jenen des römischen Nordwestens, z. B. in den Großen Thermen Kölns (Colonia Claudia Ara Agrippinensium), in Xanten (Colonia Ulpia Traiana) und sogar in privaten Kontexten wie in der Badeanlage der Villa Wasserliesch bei Trier.

Doch sind in keiner der genannten Badeanlagen Inkrustationen in so großer Menge und Vielfalt überliefert wie in den Trierer Barbarathermen. Bereits im 19. Jahrhundert durchgeführte Ausgrabungen brachten zahlreiche Überreste von marmor-Ausstattung ans Tageslicht, von denen beachtliche Flächen noch in situ erhalten waren. Weitere Funde kamen während der Grabungen im 20. Jh. und während der archäologischen Bestandsaufnahme und Sondierungsarbeiten 2003 – 2005 hinzu.

Im Gegensatz zur statuarischen Ausstattung blieben die Wand- und Bodeninkrustationen der Barbarathermen bisher nahezu unerforscht: Weder wurden die Inkrustationsfunde systematisch erfasst, noch wurde der Vielfalt des verwendeten Materials und seiner Herkunft Aufmerksamkeit geschenkt.

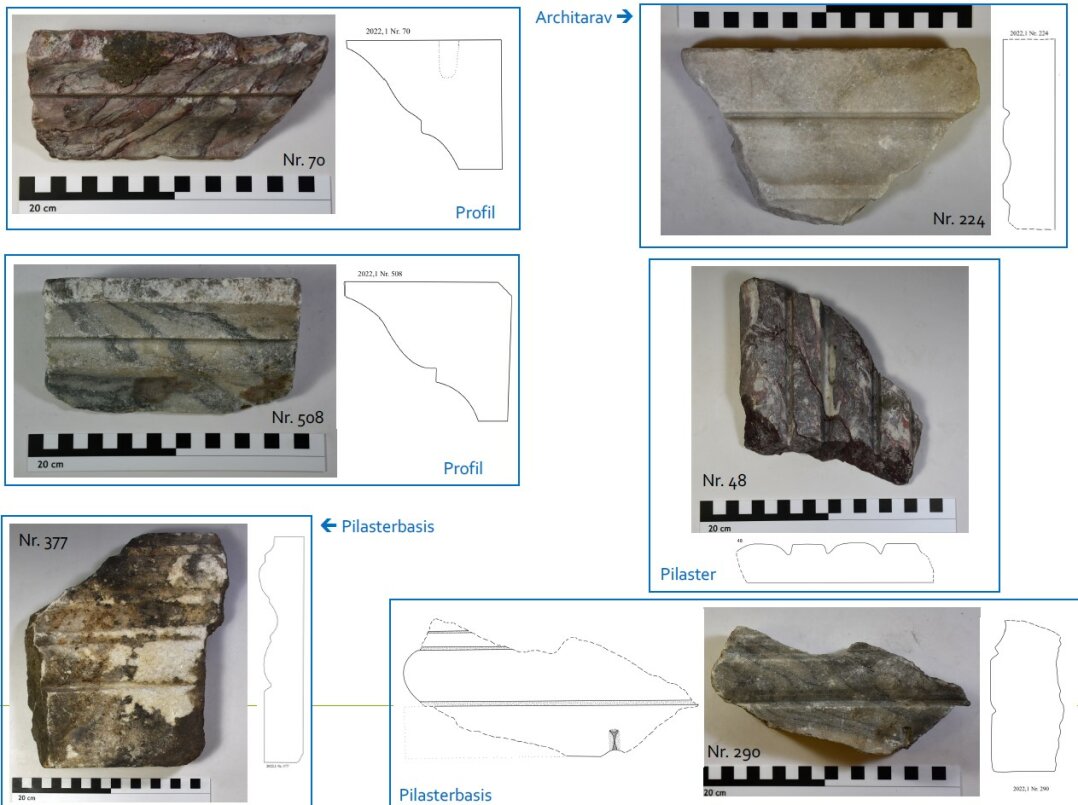

Das Ziel des im Sommer 2022 durchgeführten archäologischen Praktikums war es, eine erste Bestandsaufnahme der Inkrustationsüberreste durchzuführen, um sich den ersten Eindruck über die Art, Vielfalt und Quantität der Inkrustationsausstattung zu verschaffen. Untersucht wurden Fragmente, die im Südosten der Thermenanlage in einem Kellergewölbe des Untergeschosses gelagert werden. Dabei handelt es sich um einen aufgeschichteten Sockel von ca. 8 m Länge, 1 m Höhe und 1 m Breite, der aus Überresten von Wand- und Bodeninkrustation besteht. Allein in diesem Raum befinden sich geschätzt ca. 7.000 Inkrustationsfragmente: Wand- und Bodenplatten, Fragmente der horizontalen (Profile, Architrave) und vertikalen Wandgliederung (Wandpilaster, Pilasterbasen und Pilasterkapitelle). Im Rahmen des Praktikums wurde ca. 1/8 dieser Fragmente (672 Frgm.) gereinigt, inventarisiert, fotographisch und zeichnerisch dokumentiert, gemessen und gewogen sowie in einem Bestandskatalog erfasst. Ein weiteres Augenmerk lag auf der Bestimmung der marmor-Sorten. Dabei wurde untersucht, ob das verwendete Inkrustationsmaterial aus regionalen und somit kostengünstigeren Vorkommen stammt, oder ob es ungeachtet der hohen Transportkosten aus den mediterranen Steinbrüchen herbeigeschafft wurde.

Im Juli 2023 wurde die Dokumentation der Inkrustationsfunde aus dem Kellergewölbe des Untergeschosseses fortgesetzt. Dabei wurden weitere 440 Fragmente (Bruchstücke von Wand- und Bodenplatten, Wandpilastern, Pilasterbasen, Architraven, profilierten Wandplatten, und verschiedenartigen Profilen) in der Datenbank erfasst, ferner 136 weitere Fragmente (überwiegend von profilierten Wandverkleidungsplatten), die aus den Grabungen des Jahres 1910 stammen und im Rheinischen Landesmuseum Trier aufbewahrt werden.

Dem heutigen Forschungsstand nach stammen ca. 90 % der im Sommer 2022 und 2023 erfassten Fragmente aus diversen mediterranen Vorkommen, während regionale Gesteine in den Barbarathermen zahlenmäßig deutlich unterrepräsentiert sind (ca. 10 %). Zu den häufigsten Importgesteinen zählen diverse weiße und hellgraue Marmorsorten (pentelischer, carrarischer, prokonnesischer Marmor), gefolgt von marmor Scyrium (Insel Skyros), marmor Karystium und marmor Chalcidicum (beide von der Insel Euböa) und marmor Docimium (Türkei). Unter den am häufigsten verwendeten regionalen Gesteinssorten sind Odenwälder Marmor und schwarzer Kalkstein (wahrscheinlich Maaskalkstein).

Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass es sich bei einer beträchtlichen Anzahl der bisher untersuchten Fragmente nicht um einfache Wand- und Bodenplatten handelt, sondern um Reste von Profilen, Wandpilastern, Pilasterbasen, Pilasterkapitellen, Architraven und von profilierten Wandplatten – allesamt Zeugen des ehemals äußerst aufwendigen Wandgliederungssystems. Insbesondere die Vielfalt der profilierten Platten sowie die Herkunft dieser Platten aus diversen mediterranen Natursteinvorkommen sind ein Hinweis auf eine außerordentlich reiche und kostspielige Ausstattung dieser Badeanlage.

V. Ruppienė, Inkrustationen der Großen Thermen Kölns. Ein Vergleich mit der marmor-Ausstattung aus den Barbarathermen in Trier, den Großen Thermen in Xanten und aus dem Bad in der Villa Wasserliesch. Kölner Jahrb. 56, 2024 (im Druck).

V. Ruppienė, Steine von nah und fern: Inkrustationen in den Großen Thermen Kölns. In: M. Dodt, Die Großen Thermen der Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Ein bedeutendes Monument der römischen Provinzhauptstadt und seine Stellung in der antiken Baugeschichte (Köln 2024) (im Druck).

Jun.-Prof. Dr. Vilma Ruppienė

Professor für Klassische Archäologie mit dem Schwerpunkt Methoden der Archäometrie

Institut für Archäologische Wissenschaften

Ruhr-Universität Bochum

Am Bergbaumuseum 31, 44791 Bochum

Raum: 0.3.4

Tel.: (0234) 32-28546

Mail: Vilma.Ruppiene@ruhr-uni-bochum.de

Benedikt Halberstadt, Linda Honke, Laura Huber, Michelle Kexel, Joanna Lipinska, Zakary Müller, Melanie Wolski, Annika Skolik (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) und Michael Reinert (Wissenschaftlicher Mitarbeiter im DFG-Projekt, RUB).

Maria Auseikava, Joanna Lipinska, Zachary Müller, Evangelis Safralis, Victoria Monique Scharlau, Lennard Schnieders, Maximilian Speka, Stefan Ulrich und Michael Reinert (Wissenschaftlicher Mitarbeiter im DFG-Projekt, RUB).